10月14日,国家公务员局消息,中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员报名即将开始,共计划招录3.81万人。

考生可于10月15日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员专题网站”(http://bm.scs.gov.cn/kl2026)进行网上报名,公共科目笔试将于11月30日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。

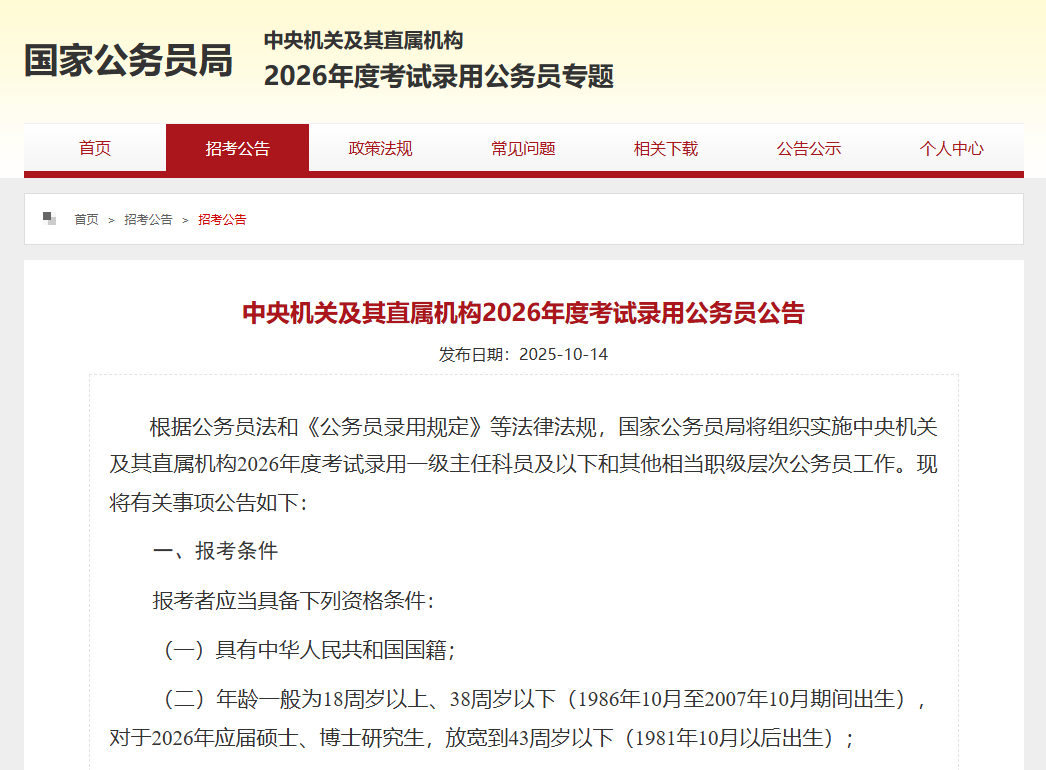

本次公务员考试对报考者的年龄限制进一步放宽,报考条件提到:报考者年龄一般为18周岁以上、38周岁以下(1986年10月至2007年10月期间出生),对于2026年应届硕士、博士研究生,放宽到43周岁以下(1981年10月以后出生)。

多地打破35岁考编门槛

近日,多地进一步放宽了考编年龄限制。

9月26日,四川眉山市发布2025年下半年眉山市事业单位公开考试招聘工作人员岗位和条件要求一览表,岗位对年龄的限制为本科学历要求1986年10月13日及以后出生;研究生学历要求1981年10月13日及以后出生。

9月26日,四川遂宁市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员的公告显示,岗位和条件要求为本科生的年龄为1986年10月13日及以后出生;研究生的年龄为1981年10月13日及以后出生,退役军人可在规定的年龄基础上再放宽2周岁。遂宁市人力资源和社会保障局明确,从2025年下半年开始,事业单位公开招聘大专、本科学历年龄要求为不超过38周岁。

这意味着上述地区将事业单位的招聘年龄放宽到本科38周岁及以下,研究生43周岁及以下。

2023年11月26日,在江苏省无锡市清名桥中学考点,一名考生在等候进场时复习。当日,中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公共科目笔试在全国各考区统一举行。新华社发(还月亮 摄)

此外,9月下旬,在问政四川平台上,有网友提问:绵阳今年下半年的事业单位和公务员招聘年龄会有变化吗?会提高到38岁吗?对此,绵阳市人力资源和社会保障局回复:绵阳市2025年下半年事业单位公开考试招聘年龄条件已放宽至38周岁及以下。

今年8月,上海市2025年度考试录用执法类公务员公告,报考条件为年龄在18周岁以上,38周岁以下。

6月,山东、新疆、贵州等地发布的事业单位招聘公告,将部分岗位年龄要求放宽至45周岁以下。

在2025年省考中,上海、浙江、江苏等地已明确,应届硕士、博士研究生,以及特定基层岗位如优秀村(社区)书记、工青妇专职干部等,报考年龄可放宽至40岁。

据中央财经大学人力资本与劳动经济研究中心发布的《中国人力资本报告2024》显示,全国劳动力人口平均年龄已从1985年的32.25岁上升到了2022年的39.72岁。这表明,放宽职场年龄限制成为一种必然趋势。

并非简单“一刀切”

近日,山东、新疆、贵州等地发布的事业单位招聘公告,将部分岗位年龄要求放宽至45周岁以下。在此前结束的2025年省考中,上海、浙江、江苏等地明确,应届硕士、博士研究生,以及特定基层岗位如优秀村(社区)书记、工青妇专职干部等,报考年龄可放宽至40岁。相关公考释放出用人观念转型提升的积极信号。

地方公务员与事业单位招录率先打破这一年龄限制,有助于引导企业等其他用人单位重新审视招聘年龄要求,构建更包容的就业市场。

这一调整并非简单“一刀切”,而是精准分类,主要针对基层治理岗、专业技术岗等需要经验技能积淀的岗位,让相关招录方能发现更多潜在人才,让大龄求职者能获得更多发展机会。

破除求职年龄限制是个系统工程,需要配套政策跟进衔接。比如公务员发展晋升一般需经历一定年限和不同岗位的历练,40岁新入职者的服务期相对更短,可能更快遇到职业“天花板”。对此,可在执行《公务员职务与职级并行规定》的基础上完善晋升通道,同时针对不同年龄层人员特点设立相应培训项目,提升其能力。

改变职场年龄歧视的关键,是建立以技能、绩效为核心的评价体系,形成“年龄不是门槛,能力才是标准”的社会共识。如此,劳动者将不必纠结年龄“红线”,更聚焦于保持学习力、提升竞争力,实现良性发展。

放宽求职年龄限制,体现了社会对多样化人才的尊重。当各年龄段劳动者各展所长,就业市场将迸发更大活力。

适配当前人才结构的发展变化

一段时间以来,不少用人单位采用“35岁以下”的招聘条件,加深了就业群体的“35岁焦虑”。这一现象的成因很多。有的用人单位偏好使用年轻劳动力以降低用人成本,有的用人单位认为老员工不如年轻人好管理,还有的用人单位觉得生育后妇女请假多不好管。在较长时间内,全社会对不合理就业年龄限制的认识并不深刻,缺少足够的引导和干预。

2024年9月,中共中央、国务院发布《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》,提出“消除地域、身份、性别、年龄等影响平等就业的不合理限制和就业歧视”。这个意见适配当前我国人才结构的发展变化,也回应了广大群众的实际需要。消除对就业年龄的限制,能够营造更加公正的就业环境,减少因年龄歧视造成的人才浪费,提升全社会人力资源使用效率,推动形成“学习-工作-再学习”的良性循环。

当然,年龄限制要真正打破,还需加强系统谋划。凝聚反对年龄歧视的社会共识,放弃“年龄+学历”的简单筛选,逐步建立人才的多元化评价体系。不但在就业上考虑“大龄新人”,也在企业用人成本、家庭生活负担方面,为35岁以上人群解忧纾困。

消除就业年龄限制是社会文明进步的标志。它意味着社会珍视每个人的潜在价值,承认人才没有“保质期”,智慧与能力的发展轨迹因人而异。这种转变将帮助我们构建一个更加包容、高效且充满活力的现代社会。

来源:瞭望智库综合自中央广电总台中国之声、南方日报、瞭望、新华每日电讯

配资门户资讯提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:可查配资实盘平台每天各1班;常州直飞贵阳航线

- 下一篇:没有了